Genève, métropole cosmopolite nichée entre lac et montagnes, attire chaque année des millions de visiteurs et nouveaux résidents. Mais cette attractivité ne séduit pas uniquement les humains. Les rats et souris trouvent également dans la cité de Calvin un environnement particulièrement propice à leur développement, transformant certains quartiers en véritables sanctuaires pour ces rongeurs opportunistes.

Cette problématique, loin d’être anecdotique, représente un enjeu sanitaire majeur pour les autorités genevoises et les habitants. Entre modernité urbaine et défis environnementaux, comment la région lémanique s’organise-t-elle pour contenir ces populations de nuisibles en constante expansion ?

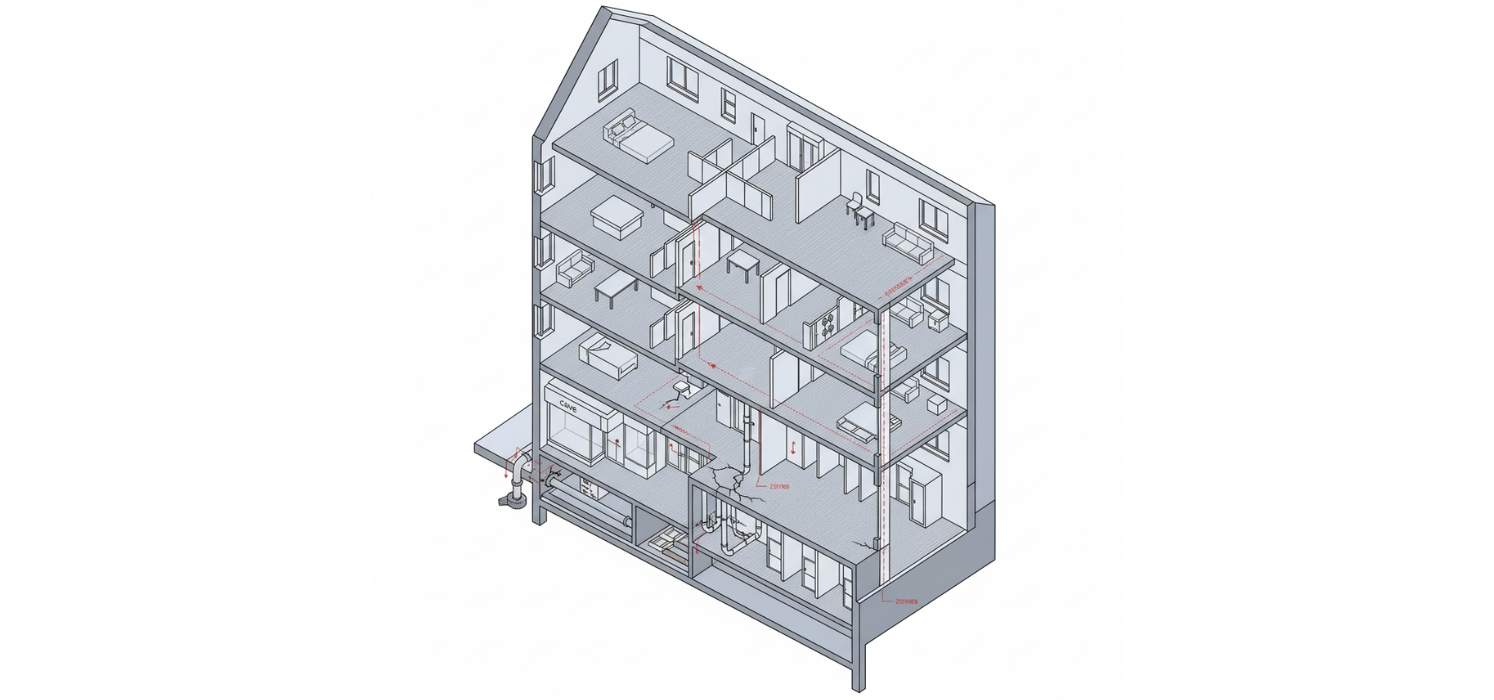

L’architecture dense de Genève, avec ses immeubles centenaires du centre-ville et ses nouveaux complexes résidentiels, crée involontairement un labyrinthe idéal pour les rongeurs. Les sous-sols interconnectés, les parkings souterrains et les réseaux de canalisations forment autant de corridors discrets permettant aux colonies de se déplacer sans être détectées.

Le quartier des Pâquis, par exemple, avec sa mixité fonctionnelle mêlant habitations, restaurants et commerces, génère une abondance de ressources alimentaires disponibles. Les déchets organiques, inévitablement produits par cette densité d’activités, constituent une source nutritionnelle constante pour les populations de rongeurs urbains.

Le climat tempéré de Genève, avec ses hivers relativement doux comparés à d’autres régions suisses, permet aux rongeurs de maintenir une activité reproductive soutenue même pendant les mois les plus froids. Cette particularité climatique explique en partie pourquoi certaines espèces, traditionnellement moins présentes en altitude, prolifèrent dans l’agglomération genevoise.

La proximité du lac Léman ajoute une dimension supplémentaire à cette problématique. L’humidité constante favorise le développement de micro-écosystèmes dans les caves et sous-sols, créant des conditions optimales pour l’installation durable de colonies de rongeurs.

L’Organisation mondiale de la santé classe les rongeurs urbains parmi les vecteurs de transmission de plus de 35 maladies différentes. À Genève, cette réalité prend une dimension particulière compte tenu de la densité démographique et de la circulation internationale constante.

Les établissements de restauration du centre historique sont particulièrement vulnérables. Un seul rat peut contaminer jusqu’à dix fois son poids en nourriture par jour, non seulement par consommation directe, mais également par ses déjections et son urine. Cette contamination silencieuse représente un risque sanitaire considérable, d’autant plus préoccupant dans une ville où le tourisme gastronomique constitue un pilier économique.

Au-delà des aspects sanitaires, l’impact économique de ces invasions reste largement sous-estimé. Les dégâts matériels causés par les rongeurs dans les habitations genevoises représentent plusieurs millions de francs suisses annuellement. Câbles électriques rongés, isolations dégradées, stocks alimentaires contaminés : la facture s’alourdit rapidement pour les particuliers comme pour les entreprises.

Les secteurs les plus touchés incluent naturellement l’hôtellerie-restauration, mais également les entreprises de logistique installées dans la zone industrielle de Meyrin, où les entrepôts constituent des environnements particulièrement attractifs pour les colonies de rongeurs.

Face à une infestation, la première réaction consiste souvent à se tourner vers les solutions disponibles dans le commerce. Pièges mécaniques, appâts empoisonnés, répulsifs ultrasoniques : l’arsenal disponible semble varié. Pourtant, ces approches révèlent rapidement leurs limites face à des colonies organisées et adaptables.

Les rongeurs urbains développent des comportements d’évitement sophistiqués. Une souris peut mémoriser l’emplacement d’un piège pendant plusieurs semaines, modifiant durablement ses itinéraires de déplacement. Cette capacité d’adaptation explique pourquoi les interventions ponctuelles s’avèrent souvent inefficaces à long terme.

La spécificité du territoire genevois nécessite une approche adaptée, tenant compte des particularités architecturales, climatiques et réglementaires locales. Les spécialistes en dératisation à Genève développent des stratégies personnalisées, intégrant ces paramètres locaux pour maximiser l’efficacité des interventions.

Cette expertise locale s’avère particulièrement précieuse dans les quartiers historiques de la Vieille-Ville, où les contraintes patrimoniales limitent certaines approches d’intervention. Les professionnels connaissent les spécificités réglementaires suisses concernant l’utilisation de rodenticides, garantissant des interventions conformes aux normes environnementales strictes du pays.

Une dératisation efficace ne peut se contenter d’éliminer les rongeurs présents. Elle doit également s’attaquer aux facteurs qui favorisent leur installation. Cette approche globale implique une analyse fine de l’environnement, identifiant les sources d’attraction, les voies d’accès et les sites de nidification potentiels.

Dans le contexte genevois, cette démarche revêt une importance particulière. La densité urbaine multiplie les interactions entre bâtiments, rendant inefficace toute intervention isolée. Une stratégie coordonnée, intégrant plusieurs propriétés voisines, s’impose souvent pour obtenir des résultats durables.

L’évolution technologique transforme progressivement les méthodes d’intervention. Les systèmes de monitoring électronique permettent désormais de suivre en temps réel l’activité des rongeurs, adaptant les stratégies d’intervention en fonction des données collectées.

Ces outils high-tech trouvent une application particulièrement pertinente dans les grands complexes commerciaux genevois, où la surface à surveiller et la diversité des environnements compliquent les approches traditionnelles. La télésurveillance permet d’optimiser le placement des dispositifs de capture tout en minimisant les interventions humaines.

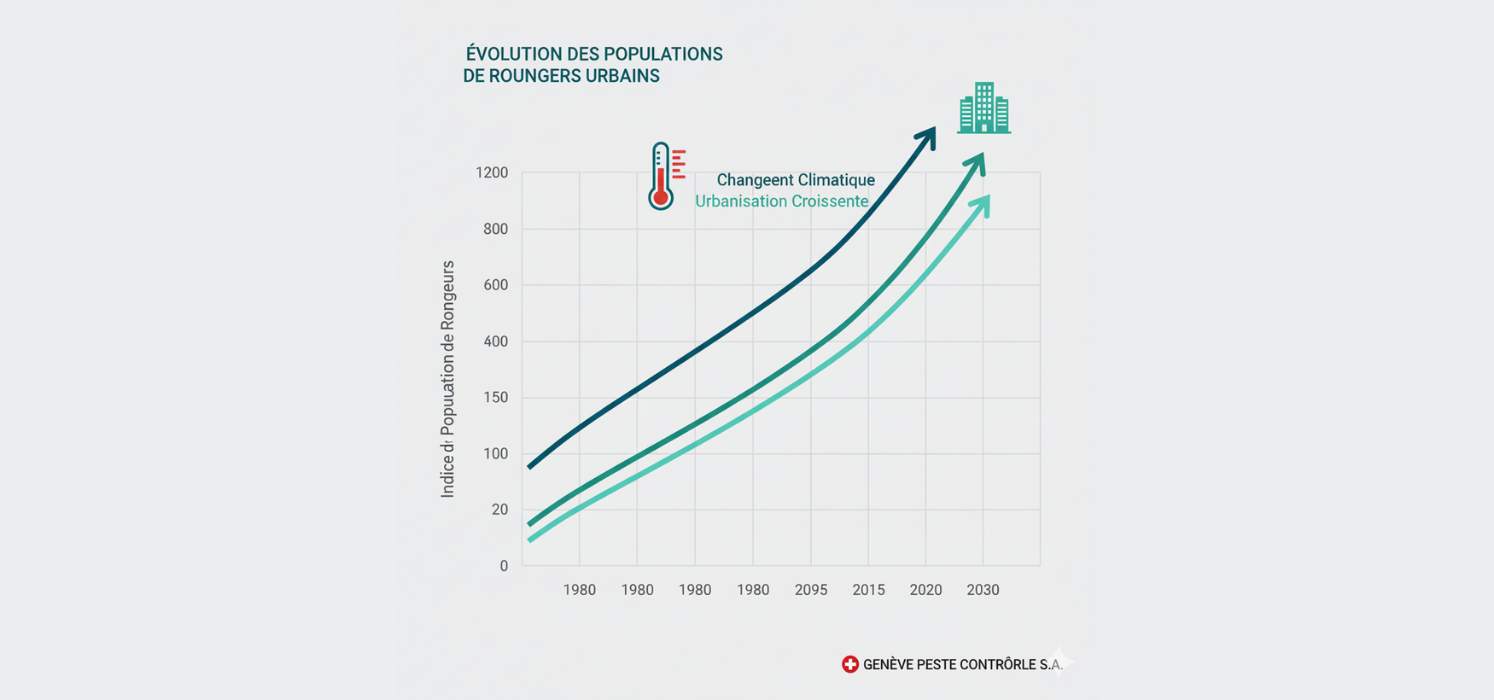

Le développement urbain constant de l’agglomération genevoise, avec ses nouveaux quartiers comme celui des Cherpines ou l’extension de Meyrin, modifie continuellement l’équilibre écologique local. Ces transformations créent de nouveaux habitats pour les rongeurs, nécessitant une adaptation permanente des stratégies de contrôle.

La tendance à la densification, encouragée par les autorités pour limiter l’étalement urbain, concentre davantage les ressources alimentaires et les opportunités de nidification. Cette évolution urbanistique, bien que nécessaire d’un point de vue environnemental global, complexifie la gestion des populations de nuisibles urbains.

Le réchauffement climatique influence également la dynamique des populations de rongeurs. Les hivers plus doux observés ces dernières années dans la région lémanique réduisent la mortalité hivernale naturelle, permettant aux colonies de maintenir des effectifs plus importants tout au long de l’année.

Cette évolution climatique pourrait également favoriser l’implantation d’espèces jusqu’alors cantonnées à des régions plus méridionales, enrichissant la diversité des rongeurs urbains genevois et complexifiant les stratégies de contrôle existantes.

La gestion des populations de rongeurs urbains à Genève illustre parfaitement les défis de la ville moderne. Entre préservation de la santé publique, respect de l’environnement et contraintes économiques, les solutions doivent constamment évoluer pour s’adapter aux nouvelles réalités urbaines.

L’expertise développée localement, combinant connaissance du terrain et innovations technologiques, représente un atout majeur pour relever ces défis. Mais au-delà des aspects techniques, c’est une prise de conscience collective qui s’impose : la lutte contre les nuisibles urbains ne peut être efficace que si elle s’inscrit dans une vision globale de l’écosystème urbain.

Face à ces enjeux complexes, une question demeure : sommes-nous prêts à repenser notre rapport à l’espace urbain pour anticiper plutôt que subir l’évolution de ces populations ? La réponse déterminera en grande partie la qualité de vie des générations futures dans nos métropoles en constante mutation.