Chaque été, les jardins et terrasses de Suisse romande résonnent d’un bourdonnement familier. Mais depuis quelques années, ce concert estival prend une tonalité différente, plus grave, plus menaçante. Les frelons asiatiques, arrivés discrètement sur le territoire helvétique, transforment progressivement l’écosystème local et bouleversent les habitudes des habitants.

Cette colonisation progressive, partie de France voisine, trouve dans la région genevoise un terrain particulièrement favorable. Entre climat tempéré, urbanisation dense et écosystèmes fragiles, la Suisse occidentale devient malgré elle un laboratoire d’observation privilégié de cette expansion biologique majeure du XXIe siècle.

Les premières observations officielles de frelons asiatiques en Suisse remontent à 2017, dans la région genevoise. Ces signalements, initialement sporadiques, se sont rapidement multipliés le long de la frontière franco-suisse. La proximité avec la France, où l’espèce s’est implantée depuis 2004, explique cette progression géographique logique mais préoccupante.

Le canton de Genève, de par sa position frontalière et ses connexions écologiques avec l’Ain et la Haute-Savoie, constitue la porte d’entrée naturelle de cette espèce invasive. Les couloirs verts qui longent l’Arve et le Rhône facilitent la dispersion des fondatrices au printemps, créant des corridors biologiques involontaires pour cette expansion.

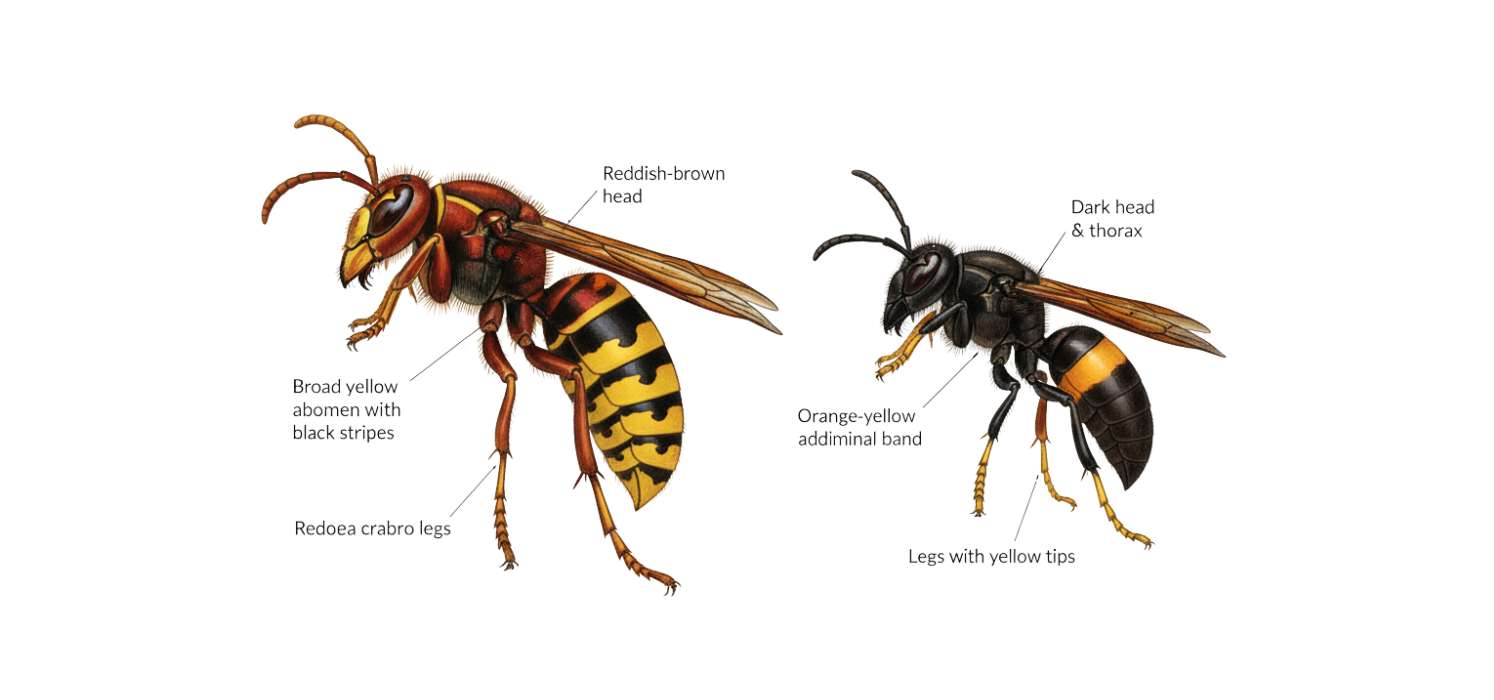

Contrairement au frelon européen, présent en Suisse depuis des siècles, le frelon asiatique (Vespa velutina) présente des caractéristiques distinctives qui le rendent particulièrement préoccupant. Plus petit que son cousin européen mais infiniment plus agressif, il développe des colonies pouvant atteindre 2000 individus, contre 100 à 200 pour les guêpes communes.

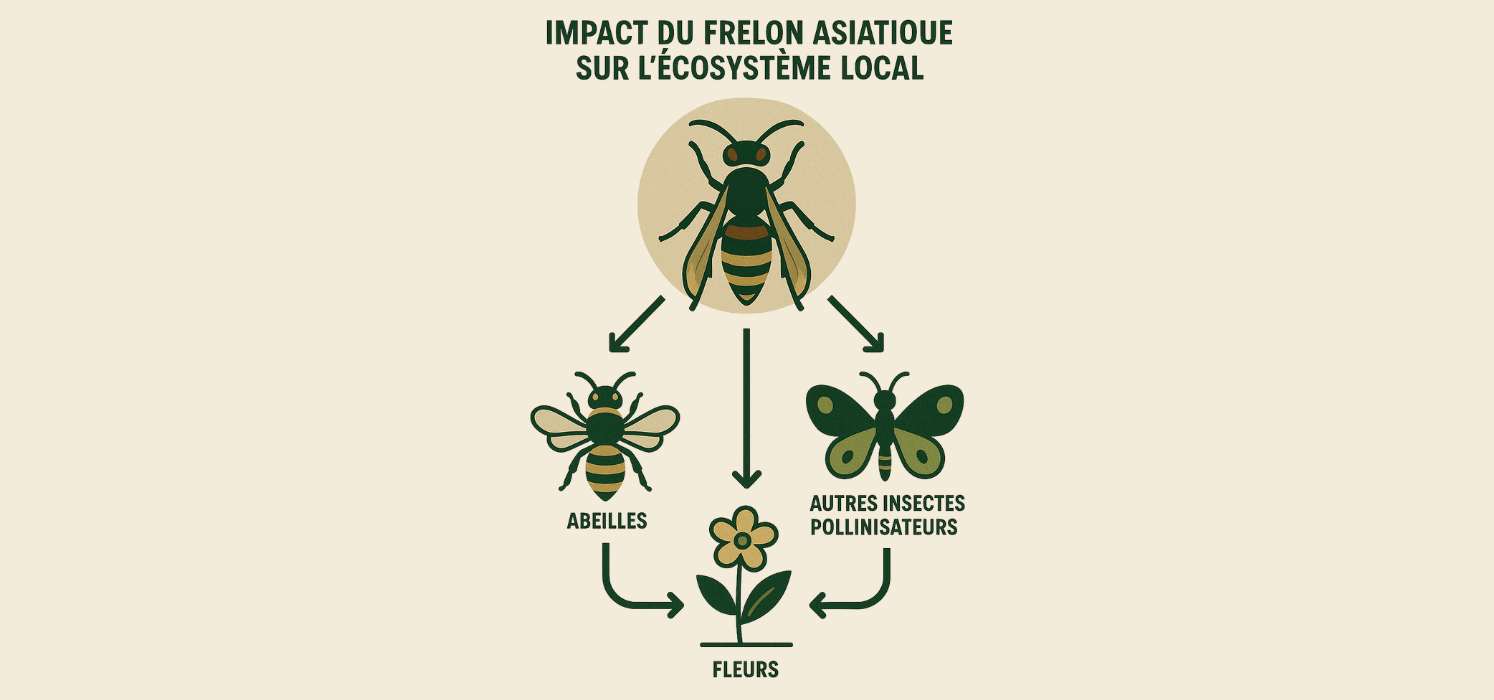

Son comportement de prédation intensive en fait un redoutable adversaire pour les abeilles domestiques. Un seul frelon asiatique peut capturer jusqu’à 50 abeilles par jour, se postant en vol stationnaire devant les ruches pour intercepter les butineuses au retour. Cette technique de chasse, inconnue des espèces locales, déstabilise complètement les défenses naturelles des colonies d’abeilles suisses.

L’apiculture suisse, secteur économique représentant plusieurs millions de francs et employant des milliers de personnes, fait face à un défi inédit. Les ruchers de la campagne genevoise, traditionnellement préservés des grandes pressions urbaines, découvrent une menace qu’ils n’avaient jamais eu à affronter.

L’Office fédéral de l’environnement classe désormais le frelon asiatique parmi les espèces exotiques envahissantes prioritaires, nécessitant une surveillance renforcée et des mesures de lutte coordonnées. Cette classification reflète l’urgence de la situation : chaque nid non détruit peut essaimer et créer jusqu’à dix nouvelles colonies l’année suivante.

Les apiculteurs de la région lémanique témoignent d’une pression croissante sur leurs cheptels. Marc Dubois, apiculteur à Dardagny depuis trente ans, observe : « Mes abeilles ne sortent plus aux heures chaudes. Elles ont développé des comportements de stress que je n’avais jamais vus. C’est comme si elles sentaient la menace. »

Au-delà de l’apiculture, c’est tout l’équilibre écologique de la région qui se trouve perturbé. Le frelon asiatique ne se contente pas de s’attaquer aux abeilles : mouches, papillons, autres hyménoptères, tous les insectes volants deviennent ses proies potentielles. Cette prédation massive modifie les populations d’insectes pollinisateurs sauvages, créant un effet cascade sur la reproduction végétale.

Les parcs urbains genevois, comme le Parc La Grange ou les Bastions, voient leurs écosystèmes d’insectes se modifier sensiblement. Les jardiniers municipaux rapportent une diminution notable de certaines espèces de papillons et une baisse de la pollinisation naturelle dans les massifs floraux.

L’urbanisation dense de l’agglomération genevoise crée involontairement des conditions favorables à l’implantation du frelon asiatique. Les îlots de chaleur urbains prolongent la saison d’activité des colonies, permettant un développement plus important qu’en milieu rural.

Les toitures, gouttières et recoins architecturaux des immeubles du centre-ville offrent des sites de nidification protégés des intempéries et des prédateurs naturels. Cette urbanisation verticale multiplie les opportunités d’installation, rendant la détection et l’intervention plus complexes qu’en milieu rural ouvert.

La densité du bâti genevois complique considérablement la localisation des nids. Un frelon asiatique peut établir sa colonie à plusieurs centaines de mètres de sa zone de chasse, utilisant les corridors urbains pour se déplacer discrètement entre son nid et ses terrains de prédation.

Cette mobilité urbaine rend inefficaces les méthodes de détection traditionnelles. Les services municipaux de Genève ont dû développer de nouvelles approches, combinant signalements citoyens et surveillance technologique pour localiser ces installations clandestines.

La Suisse a développé une approche pragmatique de lutte contre cette invasion. Contrairement à d’autres pays européens qui ont tenté des éradications massives souvent inefficaces, les autorités suisses privilégient une stratégie de containment intelligent, adaptée aux spécificités du territoire.

Les professionnels de la destruction de nids à Genève ont développé des protocoles spécifiques tenant compte des contraintes architecturales locales et des exigences environnementales suisses. Cette expertise locale s’avère cruciale face à des situations nécessitant des interventions en hauteur ou dans des espaces confinés.

L’innovation suisse trouve dans cette problématique un terrain d’application concret. Des chercheurs de l’EPFL développent des pièges sélectifs utilisant des phéromones spécifiques pour capturer uniquement les frelons asiatiques sans affecter les autres espèces.

Ces avancées technologiques complètent l’approche traditionnelle de destruction des nids. La combinaison entre innovation et savoir-faire artisanal caractérise la réponse suisse à cette invasion biologique.

La compréhension du cycle de vie du frelon asiatique détermine l’efficacité des interventions. Au printemps, seules les reines fondatrices sont actives, construisant des nids primaires de petite taille. Cette période, de mars à mai, représente la fenêtre d’intervention la plus favorable : détruire un nid primaire équivaut à éliminer une colonie entière avant son développement.

L’été marque l’explosion démographique des colonies. Les nids secondaires peuvent atteindre la taille d’un ballon de football, abritant plusieurs milliers d’individus hyperactifs. Les interventions estivales nécessitent des équipements de protection renforcés et des techniques spécialisées pour neutraliser ces forteresses biologiques.

Le climat genevois, avec ses étés chauds et ses automnes prolongés, offre des conditions particulièrement favorables au développement des colonies de frelons asiatiques. Les professionnels locaux ont appris à adapter leurs interventions à ces spécificités climatiques, optimisant les moments d’intervention en fonction des conditions météorologiques.

Cette adaptation locale constitue un avantage concurrentiel important. La gestion professionnelle des nids de guêpes et frelons nécessite une connaissance fine du territoire et des habitudes comportementales spécifiques à chaque micro-région.

La lutte contre le frelon asiatique ne peut être efficace sans l’implication de la population. Les autorités genevoises ont lancé des campagnes de sensibilisation pour apprendre aux habitants à différencier les espèces et à signaler rapidement les observations suspectes.

Cette éducation populaire s’avère cruciale : un citoyen averti peut détecter un nid naissant au printemps, permettant une intervention précoce infiniment plus simple et efficace qu’une destruction estivale d’une colonie mature.

L’application mobile développée par les services cantonaux permet aux citoyens de signaler géolocalisés leurs observations. Cette cartographie collaborative génère une base de données précieuse pour anticiper les zones d’expansion et optimiser les patrouilles de surveillance.

Cette approche participative, très dans l’esprit démocratique suisse, transforme chaque habitant en sentinelle potentielle de cet envahisseur silencieux.

Les modélisations climatiques suggèrent une expansion continue du frelon asiatique vers le nord et l’est de la Suisse. Les cantons de Vaud et du Valais préparent déjà leurs stratégies de réponse, s’inspirant de l’expérience genevoise pour développer leurs propres protocoles d’intervention.

Cette progression géographique inexorable pose la question de la stratégie à long terme : faut-il viser l’éradication totale ou accepter une cohabitation contrôlée ? Les expériences européennes montrent que l’éradication complète semble illusoire une fois l’espèce établie.

L’avenir de la lutte contre le frelon asiatique en Suisse dépendra largement de la capacité d’innovation et d’adaptation des acteurs locaux. La recherche appliquée, les technologies de surveillance et l’expertise terrain devront évoluer constamment pour suivre l’adaptation comportementale de cette espèce particulièrement plastique.

Cette course à l’innovation illustre parfaitement les défis de la gestion moderne des espèces invasives : anticiper, s’adapter et innover en permanence pour maintenir un équilibre écologique déjà fragile.

L’invasion du frelon asiatique en Suisse dépasse largement le cadre d’une simple nuisance saisonnière. Elle révèle notre vulnérabilité face aux bouleversements biologiques du monde contemporain et interroge notre capacité collective à préserver nos écosystèmes locaux.

Dans cette bataille silencieuse qui se joue chaque été dans nos jardins et nos villes, chaque citoyen devient un acteur potentiel de la préservation de notre patrimoine naturel. La question n’est plus de savoir si nous devons agir, mais comment nous organiser collectivement pour que les générations futures héritent d’un environnement encore riche de sa biodiversité originelle.